はじめに

経年劣化でモーターのベアリング滑っており異音が発生していたので、給湯用ラインポンプの取替え作業を行ったときの内容です。

取替えの準備

取替えの準備を進めていきます。

- 配線を外す(ブレーカーを落とす)

- 入と出のバルブを締める

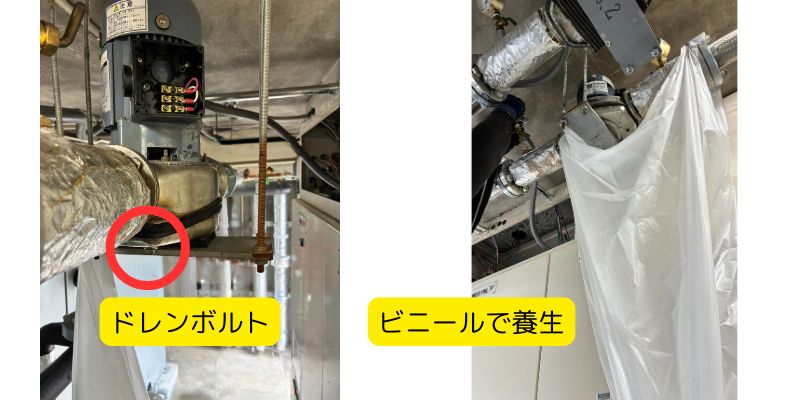

- ポンプに内に残っている水を抜くためにビニール袋で養生する

- ドレンボルトを外す

- ポンプ前後の保温を剥がして、配管とポンプの接続のボルトを緩める

- 頭上にある場合、落下に気をつけながら下におろす

作業する前に、すこし工夫することで作業後の掃除や後片付けがラクになります。

頭上にポンプがある場合、周囲の状況に気をつけて下さい。

新しいポンプと比較

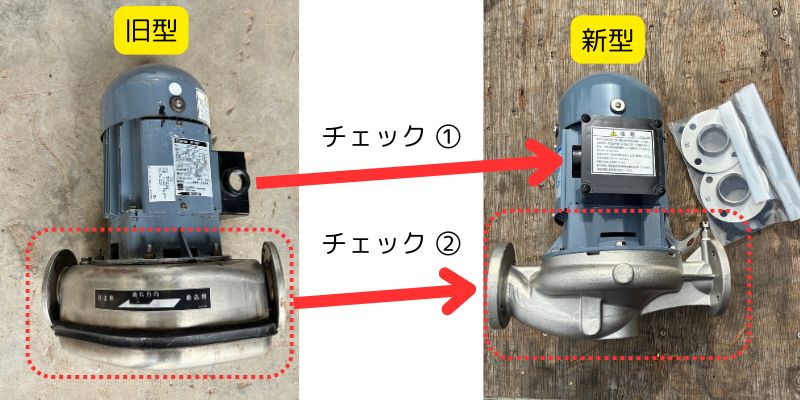

取り外した写真になります。ここではいくつかのチェックポイントがありますので見てみましょう。

チェック① のところですが、ポンプに電線をつなぐボックスの向きが異なっています。

通常、電線やスペースに余裕がある場合は、電線側で調整することが多いのですが、今回はどちらも余裕がありません。そのため、ポンプ側でボックスの向きを変更する対応をとります。…それは、また後ほど!

次に、チェック② を見てみましょう。

どちらのポンプもステンレス製のケーシングですが、新型の方は鋳物製に変更されています。ぱっと見た目で判るところは、スタッドボルトから一般的なステンレスボルトに変更されていたり旧型には流水方向を示すラベルが貼られていましたが、新型には無いなど外観面の変更点はそんなところです。

ちなみに流水方向は、鋳物の形状から見て判断できます。このラインポンプも「渦巻きポンプ」の一種ですので、中心部から水を吸い込み、外側へ向かって吐き出す仕組みになっています。

端子ボックスの位置の変え方

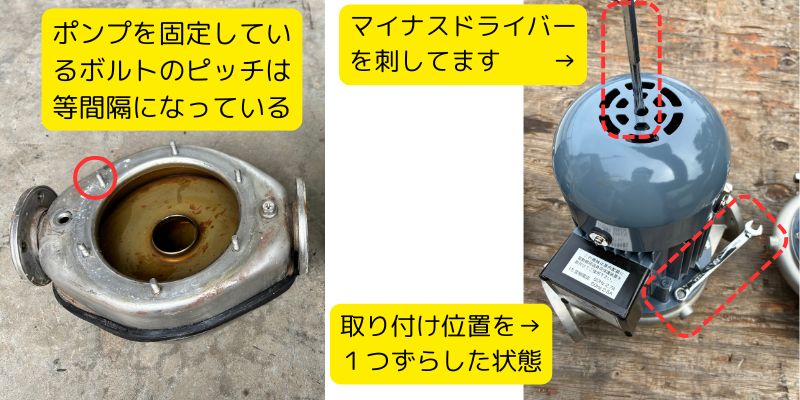

左側の写真が、旧型ポンプのケーシングですが、やり方は同じですのでご容赦下さい。

ポンプを取り付けているポンプとケーシングの取り付けピッチはは等間隔になっていますので、取り付け位置をずらすことが出来ます。

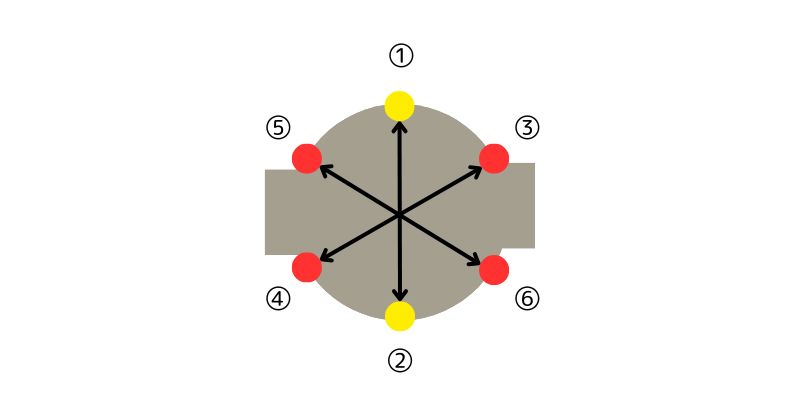

今回のポンプは固定ボルトが6箇所ありますので、1つずつ穴をズラすことによって60° ずつ向きを変更することが出来ます。

右側の写真の説明になりますが、位置をずらした後は当然、ボルトを締め直す必要があるのですが、少しコツがありますのでご注意ください。

マメ知識にはなりますが、ほとんどのラインポンプはモーターの後ろにマイナスドラバーを後ろに刺して、手で回せるように溝が切ってあります。

- ポンプとケーシングをあわせて嵌合が正しく出来ていることを確認する

- モーターの後ろにマイナスドライバを刺して①と②にボルトをかける

- マイナスドライバーを回しながら①と②のボルトを仮締めする

- ①と②のボルト2本だけ締めた状態で、締める前と変わらない重さなら成功!

重たい、硬い、回らないなどの症状があれば、最初からやり直す - 最後に、番号の順に対角線に締めてあと、全体的に増し締めをしたら完了です

①と②のボルトを仮締めするときの締め具合は、規定トルクを100%としたとき、60%〜70%強くらいの感覚まで締めます。

④で数回繰り返しても重い場合は、中身の組付け不良やインペラの不良が考えられます。

1度分解して正しく組付けが出来ているか確認してみて下さい。

無事に増し締めまで完了出来れば、あとはフランジのパッキンを変に挟み込まないように、気をつけながら配管に戻せば完了です。

はずしたポンプをバラしてみた

処分となったポンプを分解してみましたのでオーバーホール時の参考にして下さい

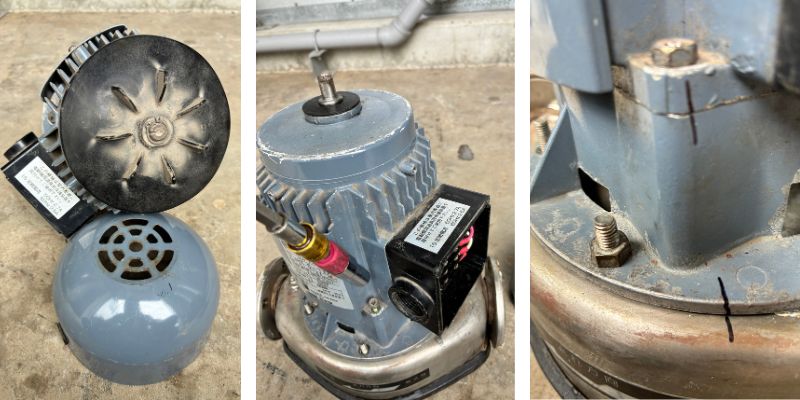

ケーシングとポンプを分離後、モーターの分解を行います

モーター冷却用の羽は割れやすいので気をつけて下さい。モーターアーマチュア(コア)を取り出すときにソケットレンチまたは、ソケットドライバーを使うことをオススメします。また、オーバーホールのときは、位置合わせのマーキングをしておくと後から組み付けしやすいです。

インペラを外してメカニカルシールを取り外します。

全体的な部品の構成です。モーターアーマチュアを抜くと水切りゴムが出てきます。

ポンプハウジングの隙間に入っていますので、オーバーホールのときは入れ忘れがないようにしましょう。

まとめ

ラインポンプは高所に設置されていたり、配電盤が近くに配置されているケースも多く、現場環境によっては作業の難易度が大きく変わります。したがって、作業前の適切な準備と計画は、安全性の確保はもちろん、作業時間の短縮にも直結します。

今回は給湯ライン用のポンプで、2台による交互運転が可能なシステム構成だったため、アウテージ(供給停止)を伴わずに対応できましたが、単独運転の機器では停止時間を最小限に抑える工夫が求められます。

小さな積み重ねは、作業効率を向上させ、ダウンタイムの短縮や設備保全を行う人達への信頼性の向上にもつながりますので、ぜひ今後の参考にしてください。

「今日も一日、ご安全に」