はじめに

作業に従事されている方であれば、何かしらの道具を使って仕事をしているのではないでしょうか?

その道具は、自分で購入したもの、あるいは会社から支給されているものなど、状況はさまざまだと思います。

道具の種類は大まかに「手工具」と「電動工具」に分けられますが、今回はその中でも移動式の溶接機(ポータブル溶接機)に注目して、メンテナンス方法を紹介します。

特に、オイル交換と基本的な点検作業について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

道具のお手入れしてますか?

なぜ、道具のお手入れ(メンテナンス)が必要なの?どうせ、道具って消耗品でしょ?壊れたら新品を買えばいいじゃん!

こんなことを思っているようでは、プロの仕事人とは、言えないでしょう。

プロの仕事人いわゆる職人といわれる人ほど、道具を大事に使ってる方が多いです。

それは、仕事中の所作に現れており、道具を不適切な使い方をせず、蹴ったり、投げたりもしません。万が一落としてしまってもとても心配そうにチェックされている方が多いのです。

今回は「エンジン溶接機」に注目!

手工具のメンテナンスについては、また別の機会に紹介します。

例えば、錆止めのためにオイルをさしたり、刃物なら砥石で研いだりと、道具ごとに手入れの方法は異なるからです。

今回はそれとは別に、少し専門的な知識が必要な「溶接機(発電機)」のオイル交換と点検作業に絞って説明します。

まずは、道具を準備しよう

たとえば、上司や先輩から「溶接機のオイル交換、やっといて〜」と言われたとします。

それを聞いてすぐに作業に取りかかるあなたは、とても素直で責任感のある人だと思います。

でもちょっと待ってください。

準備をしないまま、いきなりオイルを抜き始めていませんか?

たしかに、オイルを抜いている間に必要な道具を用意するというのは、作業効率の面では一見スマートです。

しかし、本当にそのやり方で大丈夫でしょうか?

- 交換用のオイルは在庫がありますか?

- オイルを注ぐための道具は準備できていますか?

- 抜いたオイルを受ける容器や、廃油の処理方法は決まっていますか?

自動車整備士などを日常的に行っている職場であれば、こういった道具は一式そろっていますが、たまにしかメンテナンスしない環境や、購入してから初めてのオイル交換となると、道具や備品が足りないことも珍しくありません。

一度オイルを抜いてしまうと、オイルが入っていない限りエンジンはかけられません。

最近のエンジン付き機械は安全装置により、オイルが空の状態では起動しない仕組みになっているものがほとんどです。

たとえば「午前中にオイル交換をして、午後から溶接作業を始める予定だった」…

そんな場合に、必要なオイルや道具が足りずにエンジンをかけられなくなってしまうと、その日の予定がすべて狂ってしまうかもしれません。

だからこそ、作業に入る前に必要な道具やオイルの在庫をしっかり確認することが大切です。

絶対必要な道具

- 交換用エンジンオイル

オイルがないのにオイルを抜いてはいけません

機種に合った粘度・グレードのオイルを用意(取扱説明書またはラベルを確認) - ドレンボルト用の交換用パッキン

忘れがちな、やつ。ドレンボルトと合うものを用意しましょう

ドレンボルトのパッキンの再利用はオイル漏れの原因になります - オイルを抜くための工具

ボルトのサイズに合った工具を準備しましょう - ドレンパン

抜いたオイルを受ける容器 - オイルジョッキやロート(漏斗:じょうご)

オイルをこぼさず注ぐための道具。先が細いものが便利です - ウエス・ペーパータオル

オイルを拭き取ったり、手や工具を拭くために複数枚あると安心

基本的にはどんなタイプでも構いませんが、入れるオイル量の2倍程度の容量があるオイルジョッキがおすすめです。

また、注ぎ口が長めのロングノズルタイプであれば、細かい注油作業もスムーズに行えます。

もしオイルジョッキを持っていない場合は、ロングノズルタイプを選んで一緒に購入しておくと安心です。

あると便利な道具

- オイル吸着マット

地面の汚れ防止に。オイルがはねても安心です - パーツクリーナー

こぼしたオイルや工具についた油分を洗浄できます - ビニール手袋・ゴム手袋

オイルで手が汚れないように、着用しましょう

オススメはエステーのメカニックグローブで、粉なし M〜LLまであります - 石油ポンプ

オイルを20l缶からオイルジョッキに移す際、役立ちます

灯油ポンプ、チューチューポンプ、醤油ちゅるちゅる など地方で呼び名が様々です

オイル交換の流れをみてみよう

新ダイワ製 EGW2800MI のオイル交換手順をご紹介します

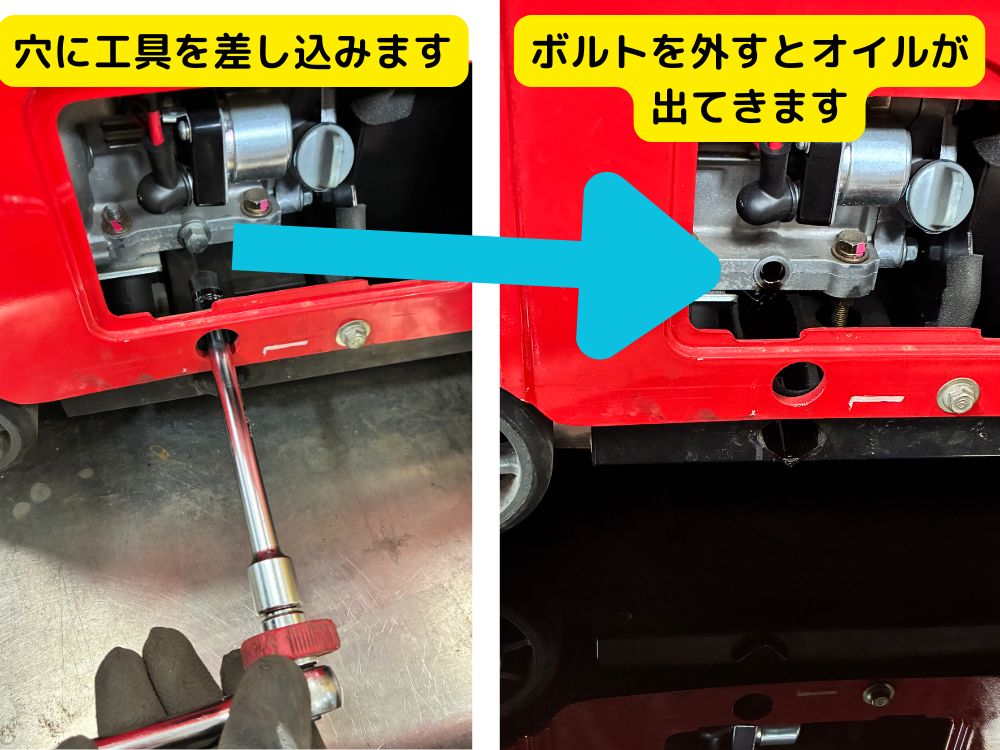

左から右へと順に画像をご覧ください。このモデルのオイル排出口は本体の裏側にあり、作業は背面から行います。

その前に、この溶接機について少し紹介します。

EGW2800MIは、低騒音設計で、最大135Aまで出力可能なガソリンエンジン溶接機です。

付属の100Vコンセントは2口ありますが、合計で最大2.8kVAの出力となっています。

そのため、1500Wクラスのグラインダーなどを使用する場合は、必ず1口ずつ使用してください。2台同時に接続すると出力オーバーになる可能性がありますのでご注意ください。

では、次の画像を見ていきましょう。

オイル交換時のポイント

(ノギスの画像)

このモデルにはM10のドレンボルトが使用されています。

そのため、内径10mmのドレンパッキンをあらかじめ用意しておきましょう。

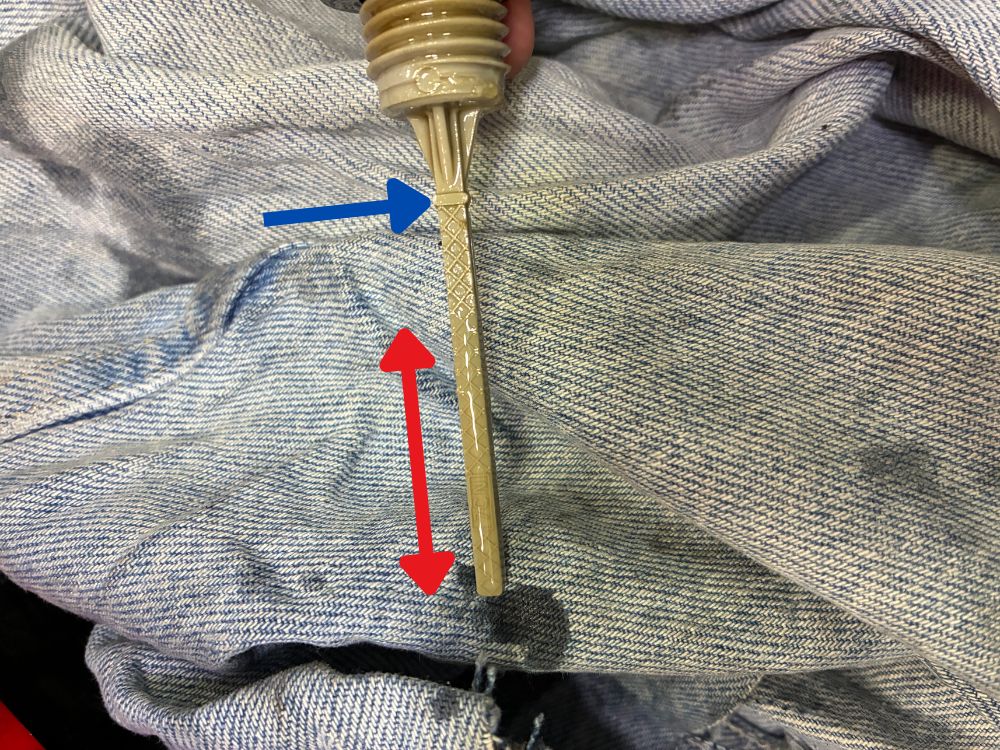

(オイルを入れている画像)

この機種はオイル注ぎ口が奥まった位置にあるため、新しいオイルを注ぎにくい構造になっています。

今回はパイプを取り付けて注ぎやすくする工夫をしました。

(オイルゲージの画像)

オイル注ぎ口のキャップはレベルゲージを兼ねた構造です。

オイル量の確認方法は以下の通りです:

- 新しいオイルを注ぐ

- 青い矢印の位置がオイルの最大量(MAX)を示しています。

ゲージの80%〜MAXの間になるよう調整してください。 - 油量確認時は、キャップをしっかりとねじ込んだ状態で測定するようにしてください。

色々なサイズが入っているセットもありますので、エンジン付きの機械を複数、所有されている場合、ドレンパッキンセットがあれば便利です。

※セットの中にはサイズが合うパッキンが含まれていない可能性がありますので、内容をよく確認して購入して下さい。

試運転の手順

オイルが規定量まで入ったら、注ぎ口のキャップをしっかりと締めてください。

その後、オイルのにじみや垂れがあればきれいに拭き取り、エンジンの始動準備を行います。

エンジンをかける際は、エコモードのスイッチをOFFにしてから始動してください。

始動直後には、マフラーから煙が出ることがあります。これは異常ではない場合が多いので、2〜3分程度そのまま様子を見ましょう。

その間に煙の色を確認してください。

- 白煙やうっすらした煙 → 自然に収まれば問題ありません。

- 濃い白煙や黒煙が長時間続く場合 → オイルの入れすぎや燃焼不良の可能性がありますので、点検をおすすめします。

ドレンパッキンの選定とエコモードのON・OFF

オイル交換をしたことがある方なら、

「アルミのドレンパッキンが手元にないけど、銅のならある…。これって使っても大丈夫?」と迷ったこと、ありませんか?

結論から言うと、使えます!

それぞれに特徴があるので、下にざっくりまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください

| 比較項目 | アルミ製 | 銅製 |

|---|---|---|

| 密着性(初期) | ◎ | ○ |

| 再使用 | ✕ | ✕(基本は使い捨て) |

| 熱への耐性 | ○ | ◎ |

| 対応金属との相性 | 軽金属向き | 鋼材向き (鉄製のオイルパンなど) |

| コスト | 安い | やや高い |

エンジンの種類についても違う場合があります。

| エンジンタイプ | 推奨パッキン | 備考 |

|---|---|---|

| ガソリン小型 | アルミ製(標準) | 通常のオイル交換で使用 |

| ディーゼル小型(農機・発電機) | 銅製推奨 | 長寿命・耐熱重視 |

| ディーゼル車・建機など | 銅製 or メタル系ガスケット | 純正指定があればそれに従う |

ディーゼルエンジンの場合のパッキン選び

基本は銅製が推奨される場面が多い

- ディーゼルはガソリンよりも燃焼圧力が高く、エンジンが重く振動も大きい

- オイル温度も上がりやすく、高温高負荷運転が多いため

- パッキンにかかる密閉圧が大きくなるため、変形しにくく、熱膨張に強い素材が求められる

アルミ製でも良い場合は?

- 小型の**空冷ディーゼル(耕運機や発電機)**などで、オイルパンがアルミ製+締付けトルクが小さめな場合

- もしくは純正でアルミパッキン指定がある車種や機械

エコモードのON/OFFで何が変わる?

エコモード(エコノミーモード)とは、負荷に応じてエンジン回転数を自動で調整する機能のことです。主に発電機や溶接機で採用されており、省燃費と静音性を両立させる目的で使われます。

エコモード【ON】のとき

- 負荷が小さいときにエンジン回転数が自動で下がる

- 結果として:

- 燃料の消費が少なくなる(省エネ)

- 騒音が小さくなる(低回転なので静か)

- エンジンの負担も軽減される

→ 長時間待機状態や、小さな電動工具だけを使う場面に向いています。

エコモード【OFF】のとき

- エンジンは常に高回転で運転し、出力をすぐに出せる状態を維持

- 結果として:

- 始動時や大きな負荷をかけるときに安定動作しやすい

- 高出力機器の立ち上げに適している(グラインダー、溶接など)

→ 始動直後や機械に負荷が大きい作業を行うときはOFFにしておくのが基本です。

今回、メンテナンスを行った溶接機は以下のモデルです。

成人男性が2人いれば持ち上げることも容易なくらい軽量なモデルです。

まとめ

EGW2800MIは低騒音で扱いやすい一方、オイル交換では裏側に排出口があったり、奥まった位置に注入口があるなど、ちょっとしたクセのある機械です。小型、コンパクトである点から考えても許容範囲です。

また、ドレンパッキンについても、アルミ製が手元にない場合は銅製で代用できることを覚えておくと安心ですがドレンボルトの締めすぎには要注意です。

試運転ではエコモードをOFFにしてから始動し、排気の様子をチェックするのも大切なポイント。溶接機の性能を長く保つためには、こうした日常メンテナンスが欠かせません。ぜひ今回の手順を参考に今後のメンテナンスにいかして下さい。

最後に、ホルダーを接続するための端子についてもチェックしておきましょう。

下の写真をご覧ください。

左は正常な状態、右は圧着端子の根もと部分で素線が切れてしまっている状態です。

せっかくメンテナンスをしても、こうしたところが不良だと意味がありません。このようなところもチェック・修理しておくことで、次の現場でも安心して使うことができます。

メンテナンスは確かに面倒な作業ですが、大切に扱えば機械はしっかり応えてくれます。

手をかけたぶんだけ、パフォーマンスという形で返してくれるはずです。

それでは、「今日も一日、ご安全に!」